日常生活の練習という分野の背景(根拠)には、運動の敏感期があります。運動の敏感期とは、自分の意志通りに体を動かせるようになることに、興味をもつ時期です。例えば、つかまり立ちをしたい!という時期の子は、身の回りにあるどんなものにでもつかまって立とうとしますよね。髪の毛とか、服とか、ちょうど良い高さのものがあれば、なんでも使おうとします。このように、自立に向かう子ども達に、強いエネルギーとして現れるのが運動の敏感期の姿です。

そんな、運動の敏感期には前半と後半があって、それぞれ異なる姿を見せてくれます。

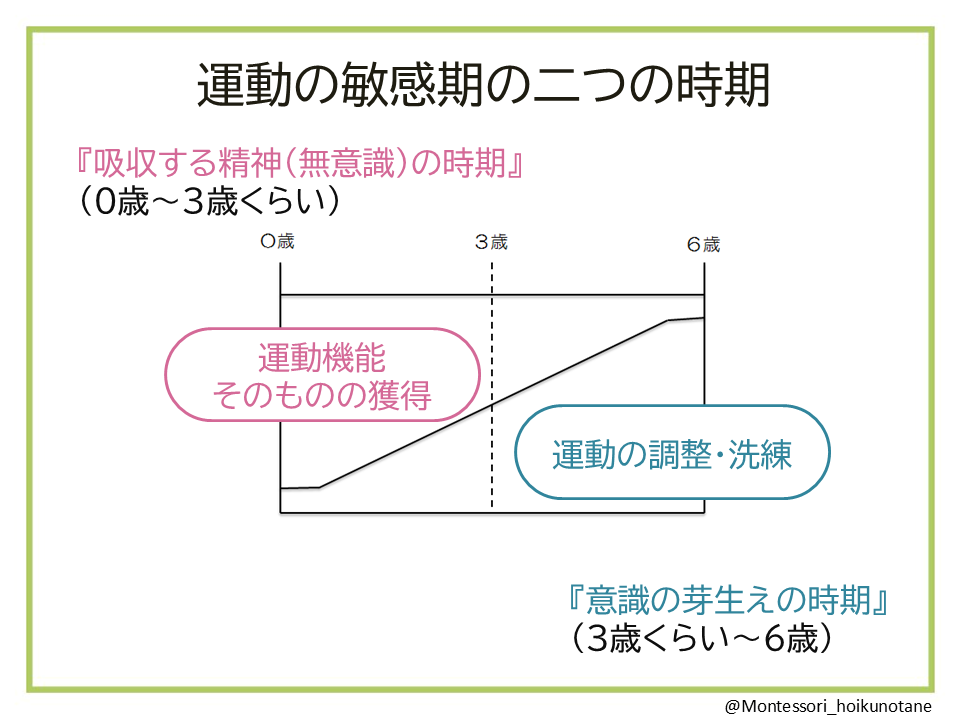

運動の敏感期の2つの時期

この図は発達についてお話した時に、0~6歳の発達の第一段階も前半と後半に分けられますというところで、意志の発達についてお話した時にも紹介したものです。前半が「吸収する精神(無意識)の時期」で、それがなんだかわからないけど、片っ端から吸収していく時期。後半は「意識の芽生えの時期」で、目的を持って行動したり、意識して取り組んだりする時期です。この図を見てわかるように、3歳になったらスイッチが切り替わるわけではなく、だんだんと意識の量が増えていくイメージです。

意志の発達と同様に、運動の敏感期も前半と後半で姿が異なります。0~3歳の前半が「運動(動き)そのものを獲得する時期」で、3∼6歳の後半が「獲得した運動(動き)を調整、洗練する時期」です。

同じおしごとでも、それぞれの時期に合わせて用意の仕方が変わるのです。

今回は、「シール貼り」と「ハサミ切り」のおしごとで紹介しますね♬

例:シール貼り

前半は“シールを一枚取って紙に貼る”という動きを獲得することを目的としています。なので、一番最初に用意する台紙は、真っ白の紙でOKです。一枚取って貼るという動きがスムーズにできるようになってきたなと思ったら、大きなハートの中に貼るような台紙、そしてシールサイズの〇が書かれている台紙にチェンジしましょう。2歳半くらいを目安に、〇にピッタリ貼ることを面白いと感じるようになります。

例:ハサミ切り

前半は“ハサミで切る”という動きを獲得するために、1センチ幅の画用紙を用意しておきます。パチンと一回で切り落とす(1回切り)ことをくり返し練習します。1回切りができるようになったら、1センチ幅の紙に等間隔に線を書き、線を意識して切るように用意します。切ることが目的だったところから、線の上を切る、ピッタリ切ることを意識してハサミを動かすことが、運動の調整であり洗練ということです。

おしごとを用意する時に意識してみよう

「のり貼り」や「スプーンのあけうつし」なんかでも、それぞれの時期に合わせて用意することができます。日常生活の練習のおしごとを用意する時には、前半の「運動の獲得」と後半「運動の調整&洗練」を、ぜひ意識してみてください。そうすることで、より子どもの発達や敏感期に合った環境にすることができるので、子どもの集中スイッチを押すことができますよ♡

☻環境づくりのアドバイスをしています

モンテッソーリほいくのたねでは、保育施設でのモンテッソーリ教育の実践支援を行っています。子どもたちの興味に合わせてより良い環境を整えていきたい、モンテッソーリ教育の実践ができる先生を増やしていきたいといったご相談内容に合わせてお手伝いしております。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください↓↓↓

お問い合わせはこちらからどうぞ!

コメント