お座りが上手にできるようになると、それまでは体を支えるのに必要だった“手”が自由に使えるようになります。左手と右手がそれぞれで動かせるうようになってきて、できる動きがぐんっと増えていきますね。子ども自身も「ここからは手が使えるぞ~♬」と、身の回りにあるさまざまなものに興味を持ち始めます。

そうなると、いよいよモンテッソーリ教育の“おしごと”っぽいことができるようになってきますので、子どもの発達や興味に応じて、おしごとを用意してあげると良いですね。

おしごとを用意する役割の大人のみなさんに、ぜひ知っていて欲しいのが『手の発達』です。これを知らずにおしごとを考えてしまうと、単にサイズを大きいものから小さいものにしていくことで難易度を上げることしか思いつかなくなってしまうのです。←昔の私…笑

“手の発達”の始まりは

手の発達は、生後2か月くらいに赤ちゃんが自分の手の存在に気付くことから始まります。手足をパタパタ動かしていたら、目の前に手が現れて「これなんだ???」と、じっと見つめる姿が見られます。手の動きとしては、手の平に触れた大人の指や布などを反射的にぎゅっと握るようになります。

次に、目的のものに手を伸ばして触ることができるようになります。ここからようやく意志が現れ始め、そのうちに目的のものを掴むことができるようになっていきます。親指と人差し指で『つまむ』という動きができるまでに、いくつもの過程があるんですよ!!もっと早く知りたかった!!モンテッソーリ教育を学ぶまでは、赤ちゃんがものを掴めなかった時に「力が弱いから」としか思っていなかったので、知らなくてごめん~!と思いました。

この手の発達を知ってからは、子どもの手を観察することが趣味になりました笑。手の発達に合わせておしごとを用意することで、より子どもの敏感期に合ったおしごとを用意できるようになりました。

“手の発達”やってみよう!

意志を持ってものを掴もうとするようになったところから紹介します。とっくの昔に手が自由に使えるようになった大人にとって、子どもの手の不自由さは想像つかないと思いますので、ぜひ写真を見ながら一緒にやってみてください♪

※私の手(大人の手)、可愛くなくてごめんなさい笑

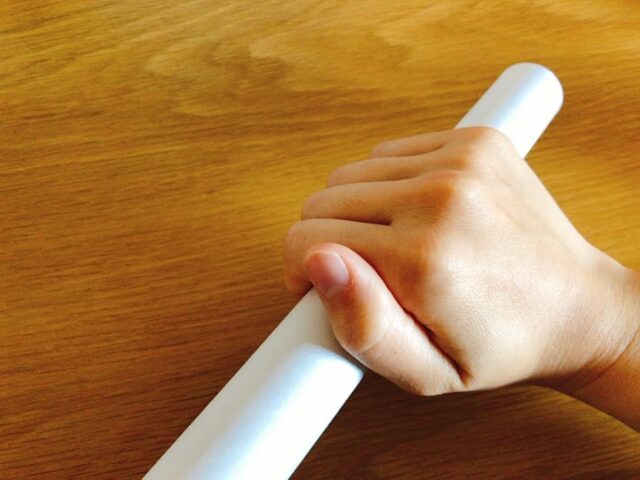

①手の平把握:親指以外の4本指と、手の平で掴む状態。親指はくっついています。

②かき集め把握:4本指だけで掴むような動き。親指はまだくっついています。

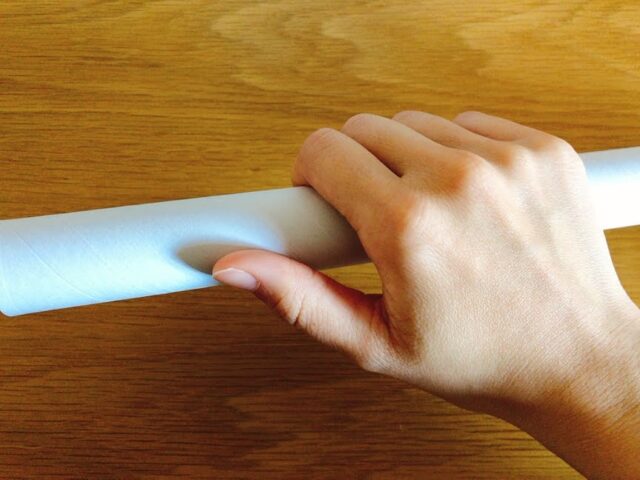

③5指把握:親指が離れて、使っているように見えて、まだ添えているだけ。ピンポン玉が持てる。

④サルの手把握:親指も使えるようになるが、対向していない。大きい目のものも持てる。

⑤親指対向把握:親指と4本指が対向し、扱えるものがぐんっと増える。

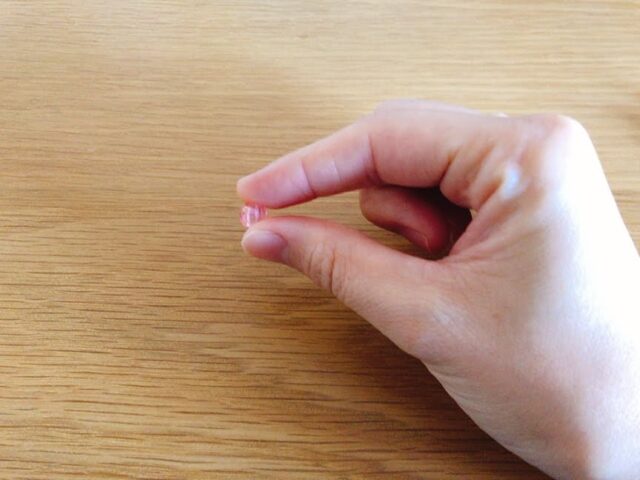

⑥挟撃把握(はさみ握り):親指と2本指で挟むように持つことができる。

ここからは、だんだんと繊細な指の使い方ができるようになっていきます。

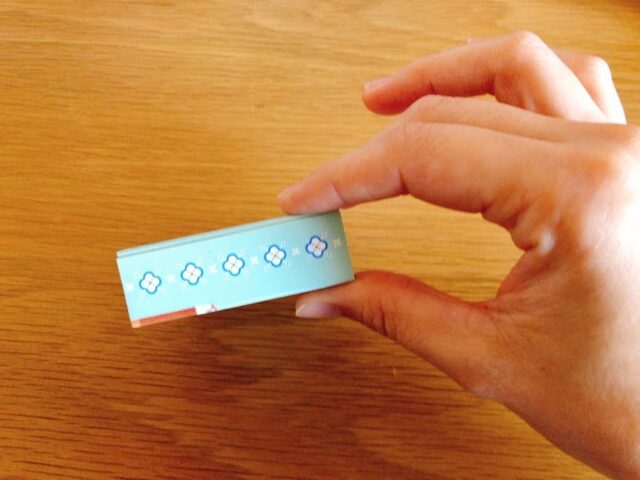

⑦親指・人差指の相対把握:直径2㎝くらいのものをつまむことができる。

⑧小さいものの把握:直径5㎝~10㎝くらいのものをつまむことができる。

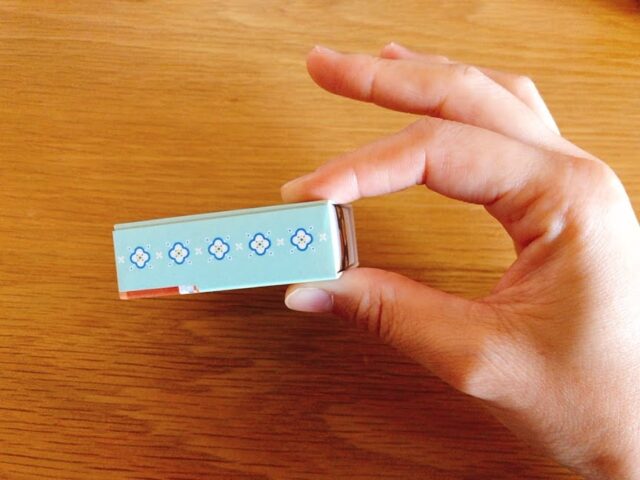

⑨人差指と他の指を別々に使える:スイッチを押したりできる。

⑩右手と左手で別々のことができる:スプーンなどの道具を使う活動になっていく。

まとめ

手の発達、いかがでしたか??

私はモンテッソーリ教育を学んで良かったな~と思うことが多々あるのですが、これもその一つ。こんなに繊細な段階を経て、自由に使える手になるんだと思うと感動ですよね!!

ぜひ、目の前1歳までのお子さんがいる方は、手を観察してみてください♪

モンテッソーリほいくのたねでは、保育施設でのモンテッソーリ教育導入支援、保育士の皆さまのスキルアップのための研修、働きやすい職場を作るマネジメントなどをお手伝いしています。2歳児までの小規模保育園さんから、認可外施設まで、いろいろな園さんとお仕事をさせていただいております。乳児保育に関する講座もお任せください。

保育についてはもちろん、人材育成に関することなど、どんなご相談でも大丈夫です。

まずはお話ししてみませんか。『問い合わせ』からお気軽にご連絡ください。

➡➡➡ https://montessori-hoikunotane.com/contact/

コメント

[…] 【運動論⑤】では、赤ちゃんの手の発達についてお話しました。 ➡https://montessori-hoikunotane.com/undou5_tenohattatu/ […]

[…] 【運動論⑤】では、赤ちゃんの手の発達についてお話しました。 ➡https://montessori-hoikunotane.com/undou5_tenohattatu/ […]